يُعرَّف ” المفهوم او الكونسبت” في عملية التصميم بأنّه الإطار الفكري والتجريدي الذي يحدد اتجاه العملية التصميمية ابتداء من مرحلتها المفاهيمية الاولى وحتى تحققها المادي عبر خرائط وصولا الى مرحلة البناء. وهو يُمثِّل مبدأً تنظيميًاOrganizing Principle يُحوِّل المعطيات الوظيفية والاعتبارات السياقية المحيطة والمبادئ الثقافية والجمالية إلى منظومة متكاملة من القرارات التصميمية تحدد الكتلة والفراغ. اي ان المفهوم ليس مجرد فكرة إبداعية أولية، بل هو أداة معرفية (Cognitive Tool) تعمل كبنية تنظيمية (Organizing Structure) توجه عملية التصميم عبر جميع مراحله.

يمكن تحديد المفهوم عبر اربع خصائص الأساسية:

التجريد (Abstraction)

الكونسبت بطبيعته غير مادّي وغير ملموس ؛ إنه يمثل فكرة و معنى أو استعارة يمكن تحويلها إلى أشكال وكتل.

بحسب Lawson (2005, How Designers Think)، المصممون لا يبدأون من الأشكال الجاهزة بل من “نماذج ذهنية مجردة” (Abstract Mental Models) يتم اختبارها وصياغتها خلال العملية التصميمية.

هذا التجريد يسمح بتعدد التفسيرات، بحيث يمكن أن يُترجم نفس الكونسبت إلى حلول تصميمية مختلفة دون فقدان هويته الأساسية.

الشمولية (Holism)

الكونسبت يعمل كبنية شاملة توحّد العناصر المختلفة للمشروع (الوظيفة، الشكل، المواد، التجربة الفراغية) ضمن رؤية متماسكة.

وفقًا لـ Broadbent (1988, Design in Architecture)، الكونسبت يوفر “الهيكل الإدراكي” (Cognitive Framework) الذي يضمن أن القرارات الجزئية لا تُتخذ بمعزل، بل تصب جميعها في اتجاه واحد.

الشمولية هنا تجعل الكونسبت قاعدة للتكامل بين الاعتبارات المتنوعة (ثقافية، بيئية، تقنية) ضمن هوية واحدة.

الإرشاد (Determinacy / Guiding Role)

الكونسبت هو بمثابة بوصلة توجه عملية التصميم، حيث يحكم كل قرارات اساسية كانت أو ثانوية.

فالمصمم الناجح لا يتخذ قراراته بشكل عشوائي ، بل يقيّمها وفق مدى اتساقها مع المفموم الذي بنيت على اساسه الفكرة .

فيشكل حينها معيارًا مرجعيًا لاتخاذ القرارات التصميمية.

المرونة (Flexibility)

رغم أن الكونسبت موجه وموحِّد، إلا أنه ليس قانونا صارما؛ فهو يؤمن شيء من المرونة تسمح بالتأويل وإعادة التفسير مع تغيّر معطيات المشروع.

كما يشير Eisenman (1984, House X)، الكونسبت ليس صورة نهائية بل إستراتيجية فكرية يمكن أن تتجلى في أكثر من صيغة.

هذه المرونة تحمي المصمم من الجمود، وتتيح له التكيّف مع القيود الوظيفية أو التقنية أو حتى الثقافية دون كسر المنطق الكامن وراء المشروع.

تتنوع المقاربات النظرية لتعريف الكونسبت بتنوع المدارس الفكرية، غير أنها تتشارك في فكرة اعتباره بنية معرفية تنظِّم العملية التصميمية.

كريستوفر ألكسندر مهندس معماري نمساوي بريطاني 1977

في كتابه A Pattern Language يرى أن الكونسبت يُمثِّل النظام المضمر الذي يوجِّه أشكال التصميم وأنماطه. فهو ليس مجرد فكرة معزولة بل منظومة من الانماط Patterns التي تولد منها حلول فعّالة، تربط بين احتياجات الإنسان والبيئة المبنية في شبكة متكاملة من المعاني والوظائف.

بيتر آيزنمان مهندس معماري وكاتب أمريكي 1984

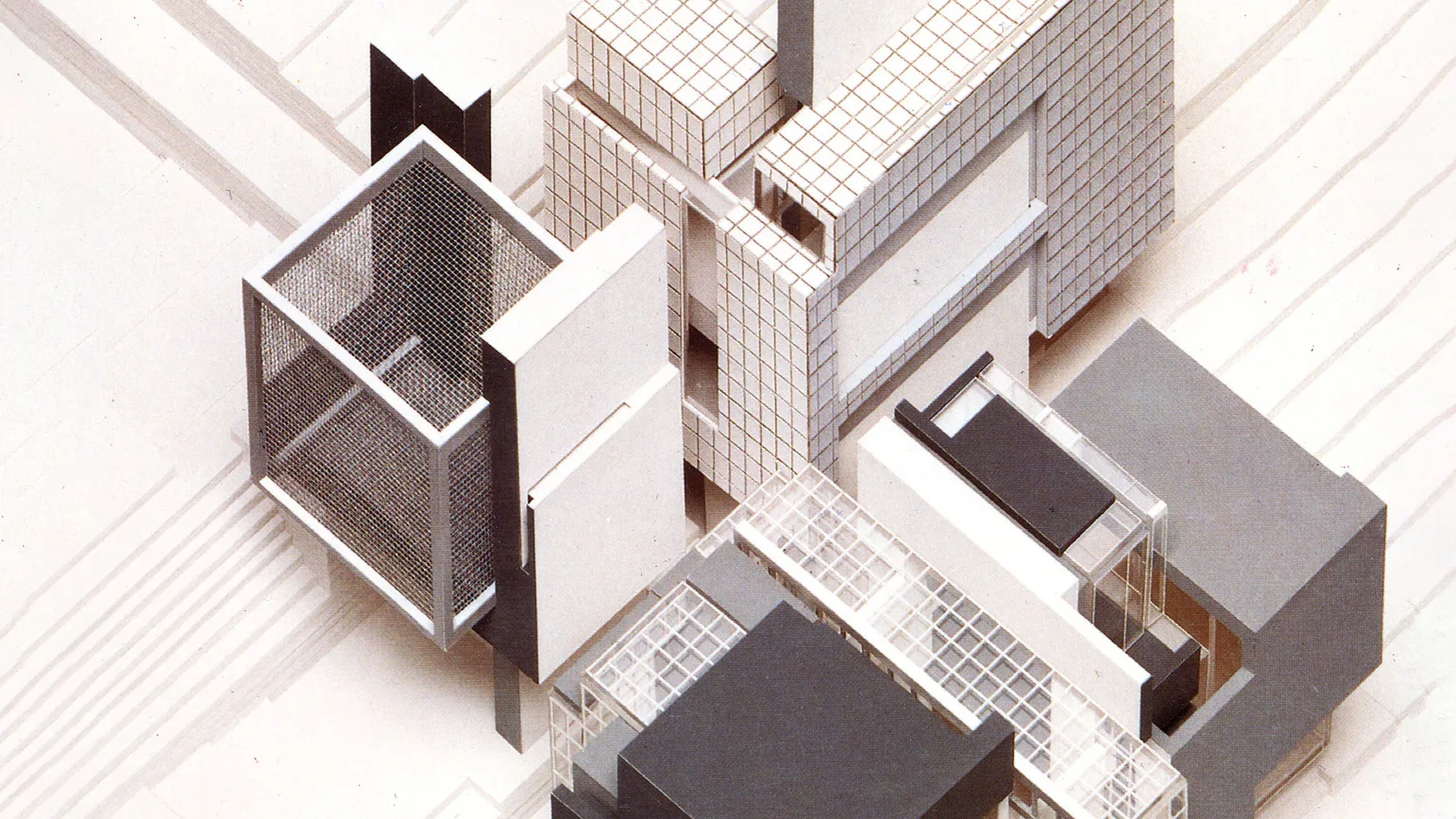

في أعماله النظرية والتطبيقية مثل House X، يذهب أبعد من ذلك، معتبرًا أن الكونسبت هو إستراتيجية فكرية Intellectual Strategy أكثر منه صورة أو مخطّط جاهز. فالمفهوم عنده ليس وصفة تصميمية، بل عملية ذهنية نقدية تُنتج معنى من خلال إعادة تفكيك وإعادة تركيب العلاقات المكانية والزمنية.

لويس كان مهندس معماري أمريكي 1969

“A design concept is the intangible thought which precedes form, the way an institution or building wishes to be.”

يعرّف الكونسبت بأنه الفكرة اللاملموسة السابقة للشكل، أي التعبير الذهني عن ما يجب أن يكون عليه المبنى أو المؤسسة قبل أن يتجسد ماديًا.

برنارد تشومي معماري سويسري 1996

“A concept is an instrument of thought, a generator of events in space.”

يرى الكونسبت كـ أداة فكرية تولّد أحداثًا وأنشطة داخل الفضاء، أكثر من كونه مجرد تنظيم للأشكال.

مفهوم برنارد تشومي في العمارة يقوم على مبدأ أن الفضاء والحدث عنصران متلازمان لا ينفصلان؛ فالفضاء ليس مجرد إطار مادي أو حاوية جامدة، بل هو وسيط يولّد التجربة الإنسانية، فيما يمثّل الحدث مجموع الأفعال والحركات والتفاعلات التي تجري داخله. ومن خلال هذا التلاقي، تصبح العمارة أداة لإنتاج المعنى عبر جدلية بين الشكل المادي والبعد الحركي-الثقافي للنشاط البشري، بحيث لا يُفهم الفضاء إلا بما يحتويه من أحداث، ولا تكتمل الأحداث إلا بما يتيحه لها الفضاء.

دور الثقافة في بناء الكونسبت

الثقافة كمنظومة مرجعية (Cultural Framework)

الثقافة ليست مجرد خلفية محايدة، بل تُشكِّل الإطار المرجعي الذي يوجِّه إدراك المصمم وفهمه للفراغات والأشكال.

وفقًا لـ Geertz (1973, The Interpretation of Cultures)، الثقافة هي نظام من الرموز والمعاني المشتركة، وبالتالي فهي تدخل في صميم صياغة الكونسبت بوصفها “لغة غير مرئية” يترجمها المصمم إلى مادة وفراغ.

عند بناء الكونسبت، يقوم المعماري بتحويل هذه الرموز والمعاني الثقافية إلى استعارات تصميمية (Design Metaphors) تضمن أن المشروع سيكون مقروءًا ومألوفًا للمجتمع الذي يخدمه.

الثقافة كمولِّد للهوية (Identity Generator)

الكونسبت يستمد قوته من مدى تجسيده لهوية المجتمع.

Rapoport (1969, House Form and Culture) يوضح أن الأشكال المعمارية ليست نتيجة عوامل بيئية فقط، بل تتأثر بالتصورات الثقافية المتعلقة بالأسرة، الطقوس، والديناميات الاجتماعية.

مثال: في العمارة الإسلامية، كثير من المفاهيم التصميمية (مثل الفناء الداخلي أو المشربية) ليست مجرد حلول مناخية فقط، بل ممارسات ثقافية مرتبطة بالخصوصية والعلاقات الاجتماعية ايضا .

الثقافة كمصدر للرموز والاستعارات (Symbolism & Semiotics)

الثقافة تزوّد المصمم بمخزون من الرموز (Symbols) والإشارات (Signs) التي يمكن استحضارها ضمن الكونسبت.

Eco (1976, A Theory of Semiotics) يؤكد أن التصميم يحمل دائمًا بعدًا دلاليًا رمزيا، أي أن العناصر المادية تشير إلى معانٍ تتجاوز وظيفتها المباشرة.

مثال: في عمارة اليابان التقليدية، استخدام الخشب غير المصقول يعكس فلسفة Wabi-Sabi، وابي-سابي هو مصطلح ياباني يرمز لفلسفة جمالية نشأت في اليابان وتركز على رؤية الجمال وسط كل شيء، بالتالي هي فلسفة ترمي لتقبل الأشياء كما هي وعلى طبيعتها، بعيوبها وبشوائبها وبترهلاتها وبتآكلاتها وحتى بفنائها.

الثقافة كعامل موازن بين التقليد والحداثة (Continuity vs. Innovation)

الثقافة تمنح الكونسبت جذورًا في الماضي، لكنها أيضًا تحدد حدود التجديد.

Frampton (1983, Towards a Critical Regionalism) يرى أن الهوية المعمارية تنبني على توازن بين استحضار الخصوصية الثقافية والانفتاح على الحداثة العالمية.

مثال: مشاريع حسن فتحي في مصر جسدت هذا المبدأ، حيث اعتمد على مواد وأساليب محلية (القباب، الطوب الطيني) مع إعادة صياغتها ضمن كونسبت يلبي الاحتياجات الحديثة.

الثقافة كآلية للقبول الاجتماعي (Social Legitimacy)

الكونسبت الذي يتجاهل الثقافة غالبًا ما يُرفض اجتماعيًا، حتى لو كان متفوقًا تقنيًا أو جماليًا.

Bourdieu (1977, Outline of a Theory of Practice) يشير إلى أن الممارسات الثقافية تحدد ما يُعتبر “مقبولًا” أو “مرفوضًا” داخل المجتمع.

مثال: في دول الخليج، كثير من المفاهيم الحديثة مثل الواجهات الزجاجية الكاملة لاقت مقاومة ثقافية لأنها تتعارض مع مفاهيم الخصوصية، مما دفع المعماريين إلى تطوير حلول وسطية كالزجاج المُظلَّل، حديثة لتأمين القبول المجتمعي.

بناء الكونسبت في التصميم المعماري

بناء المفهوم التصميمي (Concept) في العمارة لا يقوم على الثقافة وحدها، بل يتأثر بمجموعة متداخلة من العوامل التي تعمل معًا على صياغة الإطار الفكري للعمل المعماري. وأهم هذه العوامل:

الثقافة والسياق الاجتماعي

تمثل الثقافة القاعدة الرمزية التي تمنح التصميم معناه وهويته، حيث تُترجم العادات والقيم والتقاليد إلى رموز فراغية وشكلية.

(Rapoport, 1969; Geertz, 1973)

الموقع والبيئة الطبيعية

يشمل ذلك المناخ، الطبوغرافيا، الضوء، والموارد الطبيعية، والتي تحدد استراتيجيات الاستدامة والملاءمة البيئية للمشروع.

(Olgyay, 1963 – Design with Climate)

البرنامج الوظيفي (Functional Program)

المتطلبات العملية للمبنى (مثل السعة، التدفق الحركي، العلاقات بين الفضاءات) تشكل أحد أعمدة بناء الكونسبت، إذ تحدد منطق التنظيم الداخلي والفراغي.

(Lawson, 2005)

التطورات التقنية والمواد

تتيح التقنيات الحديثة وخصائص المواد الجديدة إمكانات مبتكرة لتجسيد الكونسبت بصريًا وإنشائيًا.

(Frampton, 1995 – Studies in Tectonic Culture)

الرؤية الجمالية والفلسفية للمصمم

الخلفية الفكرية للمصمم ورؤيته للعالم تؤثر مباشرة على صياغة المفهوم. فالمعماري قد ينطلق من فلسفة الحداثة، أو من مقاربة بيئية، أو من نزعة تفكيكية.

(Eisenman, 1984; Tschumi, 1996)

العوامل الاقتصادية والسياسات العمرانية

التمويل، التشريعات، وقوانين البناء تشكّل إطارًا واقعيًا يحدّد مدى قابلية المفهوم للتطبيق.

(Broadbent, 1988)

المراجع

Rapoport, A. (1969). House Form and Culture. Prentice-Hall.

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. Basic Books.

Olgyay, V. (1963). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. Princeton University Press.

Lawson, B. (2005). How Designers Think. Architectural Press.

Frampton, K. (1995). Studies in Tectonic Culture. MIT Press.

Eisenman, P. (1984). House X. Rizzoli.

Tschumi, B. (1996). Architecture and Disjunction. MIT Press.

Broadbent, G. (1988). Design in Architecture. David Fulton Publishers.